何小军 ,曾 伟,蒲西安

(四川民族学院 体育系 626001)

摘 要:通过异地考查、生活回忆与逻辑分析,发现“埯呱”作为康巴青少年儿童在藏历年期间常玩的一种石头游戏,其场域环保、情景生动、方式独特;康巴地区藏族青少年儿童体育活动条件的不断改善和内容的不断丰富,“埯挂”这种朴实性、自然性和纯粹性为一体的藏族体育石头游戏正在消失。重提、发现、张扬、挖掘、搜集、整理、归类、保护和传承这些既不遥远又不现代的原生态藏族体育石头游戏,其本质在于对少数民族文化的延续,为不让人类身体在文明的进程中退化提供一些启示。

关键词:藏族;康巴;康北;埯呱;石头;游戏

引言

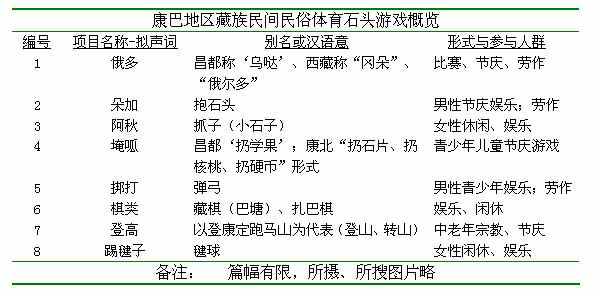

藏族对神山、石头的崇拜历来已久。基于此,怀着“耳听为虚眼见为实”的心态,在2013年藏历年期间 课题组一行沿康北向西即昌都方向展开调研(四川省甘孜藏族自治州及州府康定是康巴的覆地、要塞,按甘孜州陆路交通主干道,有东路、北路和南路三线之分,所以,甘孜州的北路一线俗称康北,其余称谓康南和康东。[1]康巴与康北、康南和康东是两个不同的概念),对熟知的“俄多” [2]、“朵加”、“阿秋”、“挷打”、“棋类”、“踢毽子”、“登山”和“埯呱”,这些与石头有关的康北藏族体育游戏活动,有了更深刻的理解和认识。其中,对藏族青少年儿童常玩的一种石头游戏——“埯呱”的理解和认识尤其深刻,且有一些感悟而促成拙文。“埯呱”游戏是藏族人对石器崇拜的一种较为具体的表现形式,反映了过去康巴康北藏族青少年儿童在体育活动空间、条件、内容和方式上所处的一种较为原始的状态。由此,本文旨在通过“埯呱”的调查,了解和认识康巴地区藏族青少年儿童的体育生活场域、内容、方式和情景,在研究这种朴实、奇特的体育石头游戏兴、衰的基础上,为人类身体不在文明的进程中退化提供参考和启示。

1.1“埯呱”的概念

康北沿西与昌都地区接壤,在民间文化、区域经贸等方面历来都有频繁的交往。其中,康北的“埯呱”就是受昌都地区一种玩铜制旧藏币的游戏,俗称“扔学果”的影响所致。[3]“埯呱”是一种经自制加工整形,大小、厚薄一致后,用来准度抛掷且不易破碎石头。在制作“埯呱”和“埯呱”游戏的过程中,所发出来的“呱嗒”这种清脆的声音,在藏语发音上读作“埯呱”,“埯”是土地中的坑洞,“呱”是拟声词,形容石头与石头碰撞而入洞的声音,故称为“埯呱”。“埯呱”是康北藏历年期间青少年儿童常玩的一种藏族节庆、季节性石头游戏。

1.2制作“埯呱”的方法

每年藏历年,爱好玩“埯呱”游戏的青少年儿童聚集在一起来自制“埯呱”。康北有千奇百怪的石头,大自然的恩赐,为自制大小、厚薄的“埯呱”提供了条件,这也是“埯呱”游戏产生的物质基础。“埯呱”必须是既经得起抛掷,又能承受彼此间的撞击而不易损坏变形的、且易于自制手动加工的一种石头。其规格是圆形,直径约5厘米,中心厚度约1厘米,其边薄中厚,似北方水饺皮形状。自制手动加工工具就是以石击石,其工序是,首先,凭经验选石,寻找到接近规格的原始材料——石头;然后,根据这块石头的纹路和密度,确定是否可以立起来围绕它的边缘来打磨,这是“埯呱”能否成形和耐用的关键环节;最后,检查制作好的每块“埯呱”,在大小和厚薄上是否相近。

1.3“埯呱”游戏场地的布置

“埯呱”制作好后,孩子们就会找一块平整的空闲地,先掏出深约6厘米左右,直径约7厘米的小洞,距小洞画二条约6米和5米的界线,这条线离洞口的远近是男女有别的。“埯呱”的场地是可以重复使用的,但是,经“埯呱”数百次的撞击容易变形。所以,“埯呱”场地的布置,有时比制作“埯呱”的频率还要高。

1.4“埯呱”游戏的规则

“埯呱”游戏方法有两种,第一种:抛掷“埯呱”的选手,站在界线边,依次将持在手中的“埯哇”,对准小洞富有经验和技术地扔去,根据进洞的“埯呱”或与在洞口远近的差距排列出先后次序,然后集中所有的“埯呱”,交给第一的选手,赛手站在界线边对准小洞——扔去或把“埯哇”一起扔去,若几块“埯呱”中,3块进洞,其余洞边的“埯呱”中,二号赛手可选定一个最难击中的“埯呱”让一号选手用石头掷击。若击中,一号选手可赢得进洞的和击中的共4块“埯哇”。若是击中其它“埯呱”,即判犯规,不但不能赢得进洞的“埯呱”,还要罚一枚“埯呱”放入参赛“埯呱”中,然后将所有“埯呱”交给二号赛手。从一号到最后一名依次轮流至比赛完毕。另外一种方法的区别就是赛手站在界线处,可跨一大步而接近洞口的准度抛掷。这种方法,按性别分别参与游戏。

1.5“埯呱”游戏的有益作用

由于玩这种游戏需要成形的石片,故在“埯呱”原材料配置和自制的过程中,对耐心、细心和恒心的培养特别有利;在“埯呱”游戏的过程中,不仅能提高少年儿童上、下肢力量、平衡身体的能力,还能提高手腕的灵活性。因此,“埯呱”游戏是与大自然亲密接触、提高动手能力的一种有效途径。

2“埯呱”游戏的兴衰

藏区浩如烟海的嘛呢石刻,康巴两层“内木外石”的“镚科” 藏式建筑,康东丹巴县独具特色的碉楼,这些随处可见的石头文化,反映了藏族人特有的生活习惯、生活方式和精神生活内容在节庆、宗教、建筑、民间传说和体育等活动中的表现,它是藏族人刻在石器上的情感寄托,这种情感寄托自然而然地进入了康巴藏族青少年儿童的内心世界。依托这种情感,从而以不同方式,表达他们的精神追求;俗话说,一方水土养一方人。地广人稀,群山叠障、空气稀薄、气候寒冷的雪域高原,恶劣的自然条件、环境造就了居住在这里的康巴藏族青少年儿童朴素、坚韧和勇敢的品格。富于创造天性的藏族青少年儿童,面对60多年前落后的交通运输、低级的生产力水平、脆弱的经济基础和落后的文化教育水平,以及至今尚未健全的社会公共体育服务体系,面对恶劣的自然条件、环境,以及贫穷和落后,藏族青少年儿童并没有自暴自弃、怨天尤人。而是在与自然作斗争的过程中,他们依靠丰富多彩的石头为游戏工具,来增添节日的喜庆,改变单调、乏味的平淡生活,创造和追求着与众不同的体育节庆中的石头文化。因此,石头崇拜是“埯呱”游戏产生的源泉;藏族青少年儿童的执着、创新精神,是“埯呱”游戏悄然兴起的内在动力。

“埯呱”游戏是在藏历年期间进行,孩子们都有过年的食品,在游戏获胜的一方中,一般都会用“埯呱”来换“卡赛” 、核桃和糖果这一类食品。有的孩子则会把赢得多余的“埯呱”分给弱小的或要好的朋友,以期继续玩下去。对于“埯呱”游戏来说,尽管它在客观上存在健身育心功能,但是,由于“埯呱”这种自娱自乐极不稳定的游戏形式,加之依附‘俗’的成分极其“清淡”,不如“俄多”那样有劳作的依托,不如“登山”那样有宗教‘信仰’的陪伴,不如放风筝那样有放飞晦气的愿景,更不如藏传佛教信徒或教徒磕长头的主观目的与健身功能客观现实存在的恩赐(如果磕长头是民族传统体育的话[4])。“埯呱”纯粹是在普通石头意义上的受参与人群局限的游戏。就“埯呱”游戏的这种特性而言,游戏者当时并没有意识到健身的价值,只是人们再回看它的时候才发现了这种客观存在。因其“埯呱”这种短命游戏本身并没有更深沉的民俗内涵而自身存在的固有缺陷,注定成为“埯呱”游戏应然衰落的重要内因;从“埯呱”游戏产生最初所用的石材(器),再到“核桃”和“硬币”先后变化的情形来看出,影响“埯呱”游戏衰落的外因首先表现在,社会转型伴随生活方式的转变;其次,对非主流文化中含盖的体育元素的认识不足;其三,西方强势体育的冲击。其四,宗教信仰对体育采取的消极态度而缺乏交流与融合。

3“埯呱”游戏的归属

本文并没有依据早期远古石器时代这条考古学式的逻辑作为起点,而是依据藏族对石头崇拜的这条线索来展开研究的。或许,“埯呱”在60多年前的更早期,在其它地区就出现过类似于“埯呱”的这种游戏,由此说明“埯呱”有可能出现在某一时期,又有可能在某一时期消失的现象。如果假设成立,这种现象恰好与用王俊奇的观点[5]特征相似,可视为民间体育,就是“充满在最广大群众的日常生活和活动的空间之中,依附于官方的机率很小,少数民族民间体育有可能出现在某一时期,又有可能会在某一时期消失”;那么,“埯呱”这种既不古老又不现代的短命游戏之归属或归宿岂不找到了吗?在少数民族体育文化领域的研究中,不乏优秀成果的诞生和‘新旧’观点的碰撞。如:涂传飞等学者的《民间体育、传统体育、民俗体育、民族体育的概念及其关系辨析》[6]一文的刊出,随后引来了陈红新等学者的《也谈民间体育、传统体育、民俗体育、民族体育的概念及其关系辨析》[7]和王俊奇学者的《也论民间体育、传统体育、民俗体育、民族体育的概念及其关系辨析》[5],作者彼此间对这些学术理论问题所采取商榷研究形式,固然是可喜的,可是,就同一论题的三篇文章中,并没有明确指出民间体育与民俗体育在外延上存在的大小,就二者存在交叉的关系,重叠的关系,还是存在并列关系,至少从这点来讲还存在分歧。王铁新在《民俗体育文化特性诠释》一文[8]的摘要中,罗列了民俗体育文化意义的7种解释,在7种解释中,符合本研究逻辑思路的有:民俗体育是一种“符号”文化、“弱势”文化、“区域”文化;而民俗体育是一种“寄生”文化、“草根”文化、“农耕”文化和一种封建礼教禁锢下缺乏“情爱”的文化恰恰与本研究的需要不符。当然,这不乏地域文化差异的影响(晋南民族体育与康巴藏族民族体育-地域文化特色)。由此,“埯呱”这种既不古老又不现代的这种短命的体育石头游戏,用王铁新的观点,又可视为民俗体育,就是“由一定的民众在特定的时间和空间所创造,为一定民众所传承和使用,并融入和依附于民众日常生活习惯之中的一种集体性、模式化,具有类型性、继承性、传布性和非官方、非正式特征的体育事象与活动”[9];由此看来,还是难以把“埯呱”置于其中(归属民间,还是民俗)。民俗体育或民间体育都无法单个统领和解释任意体育游戏项目的现实,说明二者在概念上还存在问题,仅依靠现有研究理论是无法解决的,识别二者的本质研究还有很长的路要走,或许越走越窄……这也是文中没有使用“民间民俗”而附标题以及课题却又使用了“民间民俗”不得已而为之的真实原因。

4“埯呱”游戏的启示

在体育概念界定的重要成果中,最为吸引和值得推荐的无非是阿伦•古特曼(美国)在1979年所著的《从仪式到纪录:现代体育的本质》一书中给出现代体育概念的定义:“是一种普遍且特殊的非功利性身体竞赛”。[10]这一界定,正是阿伦•古特曼根据小孩在沙滩上无功利性的追逐嬉戏的天性作为逻辑起点,和过头的美式橄榄球、棒球以及职业拳击的功利性比对,对其体育异化现象展开批判的基础上得出的。以此来套“埯呱”游戏,这似乎让我们看到了早期体育萌芽和产生的一些端倪,若去除其“埯呱”清淡的‘俗’,更让我们感觉到未来体育发展的应有脉络。所以,袁旦教授指出:“体育的诞生,原本不是为了实现人和社会在经济、政治上的功利性目的,而是为实现人的享受和发展无功利性目的。这是人类体育原本应有的方向”。[11]或许,这也是“埯呱”游戏产生的初衷。人类学、历史学派大师博厄斯说:“人类的文化太复杂,很难用一种模式归纳人类文化发展的脉络,要注重单个文化现象的深入研究”。因此,我们应该抛弃对学术概念的争执,投入到对现存现象和本质的研究中,特别是对一些具有深厚文化底蕴和肢体技艺的少数民族体育项目进行“深描”,从实践层面再回到理论层面的研究是必由之路。

在我国城镇化建设突飞猛进和城镇人口首次突破农村人口总量的今天,现代人,在繁华喧闹、功能齐备的都市,住在被人踩或踩别人的钢筋水泥铸就的“森林”里,人际交往的拥挤、隔阂与倦怠,遵循着社会生活规则的条条框框,孩子与大人一同远离着自然的气息,“地气”、“石器”、“木器”的接触即与大自然亲密关系的机会越来越少,与“电器”即高科技产品接触的越来越多。向往自然和自由而逃避现实的心态,使现代人开始注意到都市生活和生存方式的一系列问题。一方面,人类依赖机械动力,依靠智能软件,或多或少地伴随着人类自然性与生物性功能的逐渐弱化;另一方面,现代社会分工又分层,白领的动脑力、蓝领的干体力,这种社会高度分层把人抽象化、工具化,随之而来的文明病、职业病威胁着人类自身的发展。“我们生活在理性和科学主义左右下发展的现代社会,不仅生活和工作的情形是这样”,[11]而且学生学习的情形更是这样,那种把所有学生当成未来的“白领”来“圈养”,超负荷的学业重担威胁着青少年儿童的健康成长。这些情形将会越来越严重起来。因此,重提、张扬、发现、挖掘、整理、归类、保护和传承这些既不遥远又不现代的原生态藏族民间民俗体育石头游戏,其本质并非完全是为了少数民族民间民俗文化的延续,其意义也并非完全是为了认识康巴地区藏族体育文化在社会发展中的历史地位、作用;而在于“埯呱”的当代意义对生活现实的重构;在于对‘以人为本’内涵的再度审视;在于从“埯呱”这种短命的体育石头游戏中,予于我们彻底实现从“应试教育”向“素质教育”转变,以及不让人类身体在文明进程中退化等方面的启示。

5 结论与结语

民俗体育和民间体育都是体育演进过程中的中介物。而中介物也就并不意味着它要失去存在的意义和价值,恰恰相反,民俗体育和民间体育在社会文化的分化或融合中应有一席之地。因此,对于“埯呱”这种短命的体育石头游戏的定位,也并不一定与民俗体育或民间体育的单方面有关。对于民俗体育的研究不应当仅仅停留在体育考古学的层面上,也不能不分清红皂白地将民俗体育和民间体育混为一潭,更不能简单地将民俗和体育本不属同一范畴的两个概念人为地捆挷在一起。体育及其少数民族体育更以它具有的竞赛性、表演性、参与性、观赏性、娱乐性和民族性、地域性、朴实性、游戏性等特点,成为展现少数民族文化的重要窗口。因此,以“埯呱”为代表的康巴藏族节庆中的体育石头游戏,它们既是民族认同的标志,又是康巴文化和康巴藏族体育文化的组成部份,更是构成支撑康巴学和“康巴魅力”不可或缺的一个要素。也是雪域高原体育文化的组成部份。

信息社会提出的民族文化大繁荣、大发展,将给康巴藏族体育的发展带来千载难逢的机遇与前所未有的挑战,特别是少数民族民间体育或民俗体育,这种体育弱势文化,就要有必不可少的重提、张扬和大量的发现、挖掘、搜集、整理、归类以及传承工作有待我们共同的努力和整个社会的互动参与。

参考文献:

[1]康定县志编纂委员会编.康定县志;[M]四川辞书出版社;1995年版.

[2]谷枫,韦晓康,于浩;藏族传统体育俄尔多的社会功能及文化内涵研究;[J]西安体育学院学学报,2011,28(3),264-268.

[3]肖波.对昌都民间体育的调研报告;[J]康定高等师范专科学校学报;2007.16(6),17-20

[4]杨建军.藏族体育研究;[J].体育文化导刊,2010.(1)

[5]王俊奇.也论民间体育、民俗体育、民族体育、传统体育概念及其关系——兼与涂传飞、陈红新等商榷,[J]; 体育学刊 2008.15(9)101-104

[6]涂传飞,陈志丹,严伟.民间体育、传统体育、民俗体育、民族体育的概念及其关系辨析[J].武汉体育学院学报.2007.41(08):30-37.

[7]陈红新,刘小平.也谈民间体育、民族体育、传统体育、民俗体育概念及其关系——兼与涂传飞等同志商榷[J].体育学刊.2008.15(04):13-16.

[8]王铁新.民俗体育文化特性诠释;第九届全国体育科学大会论文摘要汇编(2);[M];2011、12、7;中国体育科学学会上海会议.分类号:G80-05

[9]王铁新,常乃军.我国民俗体育研究综述;[J]体育文化导刊.2009;(10),133-139

[10]阿伦•古特曼(美)著;花勇民等译;从仪式到纪录:现代体育的本质;[M],北京体育大学出版社ISBN:9787564410308出版时间:2012,07

[11]袁旦.时代呼唤人文体育价值观工具理性体育价值观批判(2)续篇——从一本西方体育学著作说起.[J]天津体育学院学报,2012,27(1),1-10

[12霍红 著.西部少数民族传统体育的现状与走向;[M],四川大学出版社,2007年

[13]中华民族传统体育志.中国体育博物馆;[M],1990;8,第1次出版;SS号 限-10829589 |